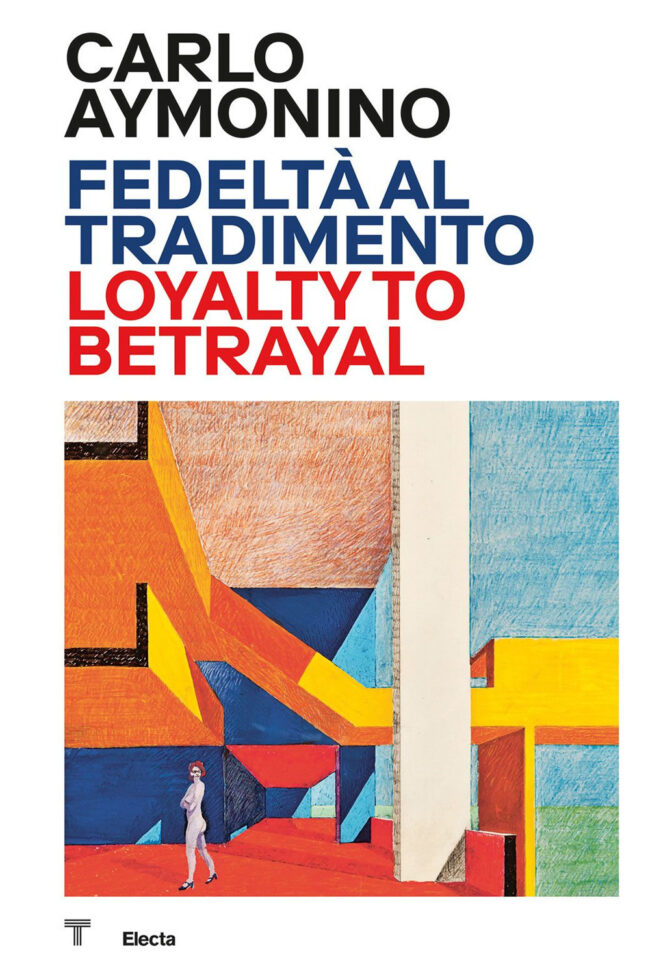

L’esposizione Carlo Aymonino, Fedeltà al tradimento, alla Triennale di Milano si è chiusa lo scorso 22 agosto. Per l’occasione è stato pubblicato un ricco catalogo, diretto dallo storico dell’architettura e curatore della mostra Manuel Orazi. Il volume, edito da Electa, raccoglie una serie di saggi, testimonianze preziose e una densissima documentazione visiva, che permettono di situare storicamente il profilo e l’operato di Carlo Aymonino (1926-2010), architetto maggiore del Novecento italiano, ancora troppo poco conosciuto dal pubblico. Abbiamo chiesto a Manuel Orazi di raccontare la prospettiva adottata dal catalogo, che, al di là della mostra, si impone già come un’opera di riferimento.

Perché Carlo Aymonino oggi? Quale è la sua attualità?

La condizione attuale, di una prolungata scissione fra architettura e urbanistica, tanto più in un periodo in cui le città vanno ripensate anche alla luce della pandemia, trova in Aymonino un caso di studio adeguato: si tratta di un architetto che ha sempre cercato di sfruttare ogni occasione progettuale per ridefinire l’ambiente urbano in cui si inseriva. La sua opera presenta un connubio architettura-città che è poi la cifra dell’architettura italiana del ‘900 a partire da Giovannoni e Piacentini (che peraltro era suo zio) passando per Quaroni (figlio illegittimo di Piacentini), Samonà, De Carlo, la Tendenza, etc. La teoria stessa di Aymonino è sempre stata votata alla modernizzazione e alla ridefinizione della città in modo dinamico e non conservativo: i diversi progetti che ha realizzato, come il complesso Gallaratese, il teatro di Avellino, il Campus di Pesaro sono tutti pensati come parti di città, con le loro piazze che fanno da fulcro-cerniera-perno tra centro e periferia, dando un senso nuovo a quest’ultima. Inoltre, visto che il suo campo d’azione è esclusivamente italiano, Aymonino è fra i pochissimi a essersi potuto confrontare con il Sud, il Centro e il Nord del paese, vale a dire con problemi diversissimi ancora oggi: Scarpa, Terragni e Rossi ad esempio hanno lavorato quasi esclusivamente al nord.

L’esposizione alla Triennale si è appena chiusa. Ma resta il catalogo, che permette di approfondire le sfaccettature di una figura complessa come quella di Aymonino. Come è stato pensato?

Insieme con Stefano Boeri, Lorenza Baroncelli, Livia e Silvia Aymonino, abbiamo voluto dare al catalogo una fisionomia il più possibile plurale, dando spazio a interpretazioni nuove provenienti da più ambiti – tanto più che Aymonino viene da un cono d’ombra storico, un po’ a causa di Aldo Rossi che lo ha adombrato e un po’ perché è sempre sfuggito ai genius loci regionali dell’architettura italiana, che erano e sono fortissimi: era considerato cioè romano a Venezia, veneziano a Milano, milanese a Roma (i suoi migliori amici del resto erano Rossi e Canella). Per cui, a parte il mio saggio sulla natura figurativa della sua architettura (opposta cioè a quella non figurativa di Archizoom), il catalogo comprende contributi di altri studiosi più o meno quarantenni (Gabriele Mastrigli, Luka Skansi, Cecilia Rostagni, Filippo De Pieri, Agnese Sferrazza, Manfredo di Robilant, il trentenne Lorenzo Ciccarelli) che in questi anni si sono occupati di soggetti che coinvolgevano Aymonino direttamente o indirettamente. A questi autori ho chiesto di focalizzare il contributo dell’architetto in ambiti diversi, al fine di rinnovare l’interpretazione della sua opera multiforme.

Anche le schede descrittive dei progetti costituiscono in realtà dei saggi brevi, o a volte lunghi come gli altri (Federica Morgia sui progetti romani, Cristina Renzoni su Pesaro, Ciccarelli sul Gallaratese, Francesco Zuddas sui progetti universitari e poi Gianluigi Freda, Federico Bilò, Ettore Vadini, Luca Di Lorenzo, Giovanni Damiani), come del resto le testimonianze di amici e studiosi che lo hanno conosciuto direttamente (Fabbri, De Michelis, Calabi, Ciucci, Cohen, Conforti, Eisenman, Moneo, Castellina, Rota). Infine grazie ai figli di Aymonino (Aldo, Livia, Silvia, Adriano), che hanno messo a disposizione materiali privati di argomento pubblico vale a dire giornalini, quaderni, album fotografici, diari, video – in gran parte inediti, riordinati e ricostruiti per la mostra -, abbiamo integrato il disvelamento dell’opera progettuale di Aymonino senza soluzione di continuità. Anzi, aggiungendo una dimensione narrativa inattesa, in cui il protagonista è il disegno.

In effetti, sorprende, sia nella mostra che nel catalogo, la massiccia produzione di disegni. Che ruolo assume il questo modo di espressione nella pratica di Aymonino?

Non è tanto uno sfoggio estetizzante come in molti altri architetti coetanei, provvisti di infinite Moleskine, quanto un’esigenza di ordine esistenziale. In una delle sue ultime interviste, riportata sia in mostra sia nel catalogo, Aymonino sottolineava come non riuscisse proprio a stare al mondo senza disegnare ogni giorno. Era il suo modo di capire, di pensare e, solo in un secondo momento, di progettare. Da quando smise di dipingere da ragazzo, durante gli studi universitari, il disegno è diventato il filo rosso di tutta la sua vita, fino agli ultimi anni. La varietà dei supporti cui accennavo prima (giornalini, diari, quaderni, ecc.) lo dimostra. Alcune delle sue architetture sono anche fin troppo disegnate – come lo rivela la campagna fotografica di Paolo Rosselli effettuata per l’occasione. Certo, questo rende Aymonino molto distante dagli architetti di oggi, per cui il disegno manuale è ormai un’attività del tutto accessoria.

Una delle dimensioni che più colpisce è l’impegno politico di Aymonino, la matrice marxiana della sua interpretazione del ruolo sociale dell’architettura ma anche l’esplicito posizionamento a favore del comunismo. All’epoca prendere parte, anzi partito, appariva come un imperativo morale. Oggi invece, gli architetti sembrano in gran parte evitare di rivendicare una posizione politica riconoscibile, come se da una parte, opportunisticamente, volessero mantenersi disponibili a tutte le prospettive e dall’altra come se si sentissero “super partes”…

Sì, la differenza non potrebbe essere più grande. Ma va detto che era anche un tempo in cui scegliersi un partito era indispensabile per poter lavorare. Luciano Semerani lo spiega molto bene nella bella intervista fra le testimonianze in appendice del catalogo. Semerani ad esempio scelse il PSI come molti altri docenti dello Iuav di Venezia. Nel caso di Aymonino, è indubbio che la sua militanza e l’attività di pubblicista per riviste allineate come “Il Contemporaneo” e “Rinascita” lo abbiano favorito. Molti dei suoi lavori più importanti sono avvenuti in comuni amministrati da giunte di sinistra (Savona, Carrara, Pesaro), anche se è importante precisare che la sua fede politica non lo ha portato necessariamente verso scelte ideologiche. Certo, gli studi sugli alloggi operai della Vienna austromarxista fra le due guerre (ripresi in seguito da Rossi e Manfredo Tafuri) sono stati importanti. E il Gallaratese, isola socialista nella periferia milanese, è forse l’unico modello alternativo al caotico sviluppo urbano speculativo e pubblico del dopoguerra italiano. Ma in progetti come il quartiere Spine Bianche a Matera Aymonino ha scelto risolutamente dei modelli di organizzazione scandinavi cioè socialdemocratici e non dei paesi dell’est perché pragmaticamente li riteneva più opportuni per il contesto specifico. I fatti gli hanno poi dato ragione, correggendo così gli sbagli ideologici commessi in prima persona nell’esperienza del quartiere Tiburtino di qualche anno prima sotto la direzione di Ludovico Quaroni e Mario Ridolfi.

Paolo Rosselli, Gallaratese, Milano 2021

Il titolo dell’esposizione e del catalogo è Fedeltà al tradimento – puoi spiegare questo paradosso?

L’espressione è tratta da un appunto scritto da lui stesso nei suoi fondi privati, e si riferisce anche ironicamente a una serie di strappi che Aymonino ha operato nella sua vita e carriera. Il primo tradimento è stato quello verso la pittura, abbandonata per l’architettura. Il secondo è stato politico: scegliendo il PCI ha tradito la sua famiglia aristocratica e militare, anzitutto suo zio Marcello Piacentini che era ancora influente e attivissimo negli anni della sua giovinezza. Da architetto romano impegnato nel dibattito sulla sua capitale nel Dopoguerra, era l’unico a collaborare con i milanesi di “Casabella-Continuità” di Ernesto Rogers coi suoi amici Rossi e Canella, cosa di cui andava molto fiero. Anche l’insegnamento a Venezia ha interrotto una dozzina d’anni di collaborazione con la Sapienza… Ci sono poi le vicende famigliari, i tre matrimoni, ovviamente il titolo allude anche a questo. Due però sono state le linee di coerenza: il disegno come pratica quotidiana e la fede politica. Sulla lapide della sua tomba del resto ha voluto che fosse scritto: “architetto e comunista”.

Nel tuo saggio introduttivo, ti proponi di “studiare i rapporti fra Carlo Aymonino e i diversi contesti in cui ha operato, articolandosi per città”, e strutturi quindi la tua analisi come un “giro d’Italia”, partendo da Matera per arrivare a Milano, passando per Pesaro e Urbino e Roma. Che ruolo attribuiva Aymonino al contesto culturale nell’architettura e che ruolo attribuiva all’architettura nel contesto culturale?

Un ruolo fondamentale. Aymonino era consapevole delle componenti infinite che costituiscono una città, materiali e immateriali, anche se il suo lavoro era preciso e disciplinare è stato anche assessore al centro storico di Roma. Vorrei aggiungere anche che il contesto è fondamentale per me, come storico dell’architettura, perché credo che il senso di questa disciplina sia appunto ricostruire il contesto ideale e materiale di un’architettura o di un brano di città, un lavoro teoricamente infinito. Per questo ho cercato di inserire nella mostra e nel catalogo il più possibile opere e frammenti dei compagni di strada di Aymonino, non solo Aldo Rossi, ma anche Costantino Dardi, il Gruppo Architettura (Raffaele Panella, Semerani, Gianni Fabbri, Giusa Marcialis, Angelo Villa, Mauro Lena, Gianugo Polesello), ma anche gli artisti che Aymonino stimava e frequentava come Renzo Vespignani. In particolare, credo che il confronto con Giancarlo De Carlo abbia ancora molto da dire: nei primi anni Cinquanta erano amici, hanno collaborato insieme nel Quartiere Spine Bianche, poi hanno continuato un affettuoso dialogo a Venezia finché le posizioni si sono via via divaricate con un confronto-scontro che culmina con il lungo lavoro parallelo su Pesaro e Urbino. A queste due città corrispondono due idee politiche e poetiche differenti, pur essendo state amministrate entrambe dal PCI: De Carlo sviluppa la vocazione universitaria e agricola urbinate, mentre Aymonino quella industriale e terziaria pesarese con modelli di riferimento diversi (su tutti la tipologia edilizia, irrisa da De Carlo) eppure con alcuni punti di contatto.

Aymonino ci ha lasciato dei saggi importanti, come Origini e sviluppo della città moderna (Marsilio, 1965). Cosa resta di questa riflessione teorica oggi?

Non molto. La sua teoria della città è stata messa in ombra dall’Architettura della città di Aldo Rossi di cui peraltro non condivideva esattamente le stesse idee. Il fatto di non essere tradotto all’estero (al contrario di Rossi, Gregotti o De Carlo) lo ha tenuto fuori dall’eterno ritorno rossiano e della Tendenza. Inoltre pur essendo stato un architetto centrale, gli studi a lui dedicati non sono poi molti, in ogni caso tutti molto datati. Dopotutto Aymonino può apparire come un architetto demodé, attaccato al disegno a mano e alla committenza pubblica – due elementi che oggi sono quasi assenti. Tuttavia credo che possa ancora essere utile per tanti motivi, soprattutto per la sua visione dinamica della città e non prettamente conservativa. Le case di via Mazza, nel centro di Pesaro, lo dimostrano. Inoltre in Il significato delle città (Laterza 1975), Aymonino dubitava che si potessero creare ex novo dei monumenti nelle periferie, perché questi hanno bisogno di lunghi processi storici per formarsi, mettendo così in dubbio il metodo rossiano. In altre parole, il Teatro di Avellino o Piazza Mulino a Matera, pur avendo qualche accenno di monumentalismo, erano per lui non manufatti da contemplare, ma “pezzi di città” in grado di risignificare tutto il territorio circostante.

Immagine di copertina: Paolo Rosselli, Campus scolastico, Pesaro 2021