Le pratiche della cura o del cur(v)are di Elena Cologni

Che luogo è il tragitto percorso da genitori e figli una volta usciti di casa verso la scuola? Quali figure formano i nostri percorsi dentro casa? Quali geometrie compiono i corpi alle prese con una macchina tessile? Come si disegna nello spazio un’assenza della memoria storica?

Elena Cologni non sembra concentrata sui luoghi o sulle persone in sé, quanto sulle conseguenze che si generano quando luoghi e persone interagiscono. Posa la lente là, sulla parte immateriale e vibrante che prende forma e si fa architettura.

Si possono chiamare pratiche di cura, seguendo una ricca letteratura femminista. O «meieutica reciproca», per dirla con Danilo Dolci. Oppure “Pratiche della cura o del cur(v)are”, come ha intitolato l’artista italiana la sua antologica alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia (fino al 4 luglio). Sotto la regia di Gabi Scardi, l’esposizione non a caso arriva in concomitanza con la Biennale Architettura da poco inaugurata, tanto più che l’artista sarà presente con un proprio evento performativo all’interno del Padiglione Italia dedicato alle “Comunità resilienti”.

Senior Research Fellow alla Anglia Ruskin di Cambridge, Elena Cologni ci presenta qualcosa più di installazioni, disegni, collage di azioni scultoree, ma una lunga indagine sul campo, che forse l’espressione pratiche di cura non sembra sufficiente a definire. Le sue appaiono come coreografie di architetture sentimentali, che provano a fermare con una serie di segni la forma delle relazioni. Lei stessa sviluppa la ricerca teorica nell’ambito delle pratiche d’arte, e non fuori o prima, seguendo nello svilupparsi degli eventi il fiorire di idee.

Un esempio? «Osservavo l’andirivieni di genitori e figli verso la scuola – racconta – Quello che chiamiamo “School run”, quel lasso di tempo di mezz’ora o di un’ora che ogni mattina apre la giornata o segna l’agenda. Mi chiedevo allora che cosa rappresentasse quel tragitto, quale fosse il legame di quegli adulti che in quel momento erano chiamati a svolgere un’azione di motherhood. Un concetto per altro che solo in parte si associa alla nostra idea di maternità, perché va oltre l’accezione gender specific».

A quel punto ha lanciato una call, chiedendo ai partecipanti di darle appuntamento in un punto del loro tragitto e qui ha portato la sua scultura portatile: una sorta di oggetto pop-up che i partecipanti hanno maneggiato assieme per aprirla e sedersi a parlare. «Attraverso quel progetto ho ricomposto il senso del mio femminismo», dice.

La forma della scultura è ispirata agli oggetti ideati per facilitare la comunicazione dalla pioniera della psicologia infantile Margaret Lowenfeld negli anni ’30. L’artista li riprende nelle sue pratiche d’arte, ispirandosi alle spatial practices teorizzate dalla storica dell’architettura Jane Rendell, nelle sue ricerche sui movimenti e i gesti rituali del quotidiano, e usando quelle che Cologni chiama «sculture dialogiche».

Allora racconta che «il fatto di fermare quel gruppo di genitori, per pensare alle loro relazioni con il tragitto compiuto ogni giorno, si è rivelato un’azione per prendere consapevolezza dei luoghi e del tempo di attraversamento». Consapevolezza è la parola che più ricorre parlando con Elena Cologni. «Perché ha a che fare con responsabilità», dice. Tutte dinamiche che richiedono un movimento non pacifico, ma strappi, demolizioni, progettazione e ricostruzioni. Esattamente un’operazione da architetti. Il suo curare o il suo curvare chiamano a un’azione che non può essere indolore né senza conseguenze. Per questo il “curare” di Elena Cologni presuppone sempre un “curare con”, sapendo che senza l’altro da sé non c’è architettura, ma solo un gesto celibe.

«Non mi interessa lavorare su grandi gruppi, su interazioni sociali larghe, ma su relazioni strette, in cui sia possibile interagire uno a uno, perché ogni gesto, ogni feedback è fondamentale. In questo c’è anche una responsabilità dell’artista perché le persone con cui ti relazioni ti affidano delle aspettative. E quelle aspettative sono un materiale delicato. Anche se evito la sindrome dell’artista-turista, quello cioè che apre una situazione e la lascia irrisolta, di solito mi porto un gran senso di colpa che non risolvo – sorride – Ma sono anche molto onesta rispetto a quello che posso o non posso fare e lo dichiaro fin dal principio».

Anche se Elena Cologni mescola materiali di psicologia, filosofia, eco-femminismo, arti performative, lavoro d’archivio, tecniche di progetti di comunità e tanti codici scultorei, nessuno prevale. La mistura dei suoi progetti contiene l’impronta di tutta quella ferramenta complessa che mette in campo per operare.

Prendete il suo lavoro “Gropius’ Offcuts”, gli scarti di Gropius. Nel 1939 John Chivers, il re delle marmellate, affida a Walter Gropius, di passaggio in Inghilterra, il progetto dell’Impington Village College. L’imprenditore si rende disponibile a finanziare la scuola a patto che anche i suoi 3000 dipendenti, quasi tutti donne, possano frequentare i programmi educativi. I Village Collage nascono dal progetto di Henry Morris, Chief Education Officer del Crambridgshire, per estendere il sistema scolastico di qualità nelle campagne, a favore delle classi meno abbienti.

Elena Cologni, allora, entra negli archivi Chivers: là trova i magazine aziendali dell’epoca che raccontano quella comunità nata attorno alla fabbrica. A mancare sono i nomi e i volti di tutte quelle lavoratrici, andati perduti nell’oblio. L’artista progetta delle sculture colorate e le infila negli anfratti dell’edificio, nei vuoti tra una finestra e l’altra, nelle angolature e nelle nicchie. «Non penso mai al monumento in modo statico, le mie sculture sono sempre mobili, non permanenti, non definitive». Le progetta andando alla scoperta dell’architettura e misurando il suo corpo rannicchiato in tutti quelle strozzature murarie. E così, quegli oggetti installati, impermanenti e mobili, non sono altro che presenze e prendono valore dalla relazione che i corpi dimenticati delle operaie hanno avuto con l’edificio e con il corpo dell’artista che vi rimane accucciata appiccicandosi alla memoria e allo spazio rimasto vuoto.

Corpi del lavoro e corpi al lavoro, come pure si intitola il suo ultimo progetto con le lavoratrici impegnate nella tessitura Bevilacqua di Venezia (“The body of/at work”). In questo caso misura i movimenti e le posture che le operaie compiono con le macchine delle filatrici e con la città che attraversano ogni giorno per raggiungere la manifattura. Un lavoro in progress: la voce di quelle donne, che l’artista sta raccogliendo, riempiono la sala, ridisegnando gli interni e chiedendoci di ascoltarle. L’effetto di straniamento tra interni diversi, la sala del museo e la sala delle macchine, riaggiusta la scala tra due spazi, uno pubblico che ospita quelle voci e uno privato che le produce. Per di più, alcuni dei luoghi indicati dalle tessitrici verranno riattivati le prossime settimane nello spazio urbano veneziano.

Di questa «urbanistica della memoria», come la chiama lei, ne aveva già dato prova in uno dei suoi primi progetti, “Mnemonic Present Unfolding” (2005), «in cui ho ri-percorso il ricordo di tutte le case in cui sono vissuta».

Proprio l’indagine sul tempo e sullo spazio, su cui poggia ogni intervento di Elena Cologni, ha dovuto fare i conti con la pandemia che ha riscritto le coordinate delle distanze, facendo dell’allontanamento una condizione esperienziale, più che una percezione. Di più: al centro ci è stata catapultata la dimensione della cura, come mai prima. Le pratiche di cura, così orizzontali e politiche, come eravamo abituati a rivendicarle e a viverle, si sono traslocate improvvisamente nelle politiche verticali dello Stato, nonostante quello stesso Stato le considerasse ormai competenze di cui disfarsene, sempre più a beneficio del business privato.

«La pandemia non ha cambiato i miei approcci, certo ha reso difficile il realizzare le cose. Ma quell’idea delle pratiche di cura, l’interdipendenza delle relazioni e dei corpi, il lavoro sul contesto, più che sul luogo sono diventati più urgenti. In realtà, il mio interesse rispetto alla percezione di spazio e tempo risale al 2012, quando a Bergamo Scienza e a Standford ho presentato il lavoro “Spe(a)cious Present”, che si riferiva al pensiero illusorio di aver il controllo del presente». Un’illusione che la pandemia ha solo reso evidente.

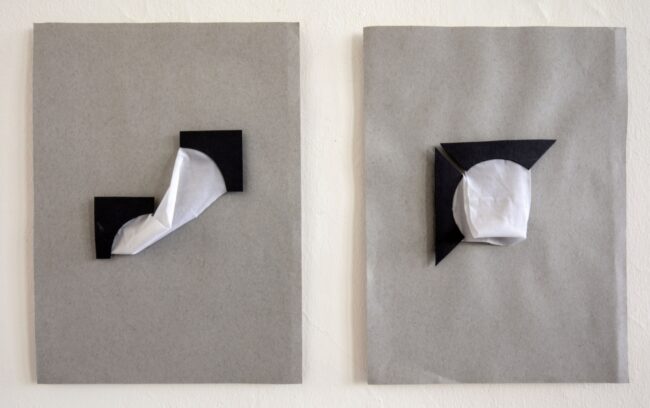

D’altra parte, racconta, «l’anno scorso la Galleria Milano, sull’esempio di Enzo Mari, ci invitati a lavorare sull’auto-progettazione durante il lockdown. Per l’occasione ho creato un kit di istruzioni: concentrarsi sugli ambiti quotidiani della propria casa, fare delle tracce usando la carta stagnola, come fosse un calco, e poi riportarlo sulla carta. Il risultato è una mappatura pseudo geometrica: nel momento in cui tracci quella linea-forma ridiscuti il tuo ambiente quotidiano».

Il senso dell’architettura per Elena Cologni continua così a declinarsi nell’architettare indagini, la leva per far rimbalzare presenze, corpi, costrizioni, memorie e luoghi.