Con la cultura si mangia, ma poco

101 è il codice che nelle università americane identifica i corsi che trasmettono le conoscenze di base di ogni materia. Oggi, mentre cambiano la società, le arti, la mediasfera, l’ecosistema, dobbiamo rifondare su nuove basi anche la nostra idea di cultura. O meglio di culture, visto che la cultura da sempre si nutre di pluralità e differenze.

A partire dalle riflessioni sviluppate in Cultura. Un patrimonio per la democrazia (Vita & Pensiero, 2023), cercherò di segnalare in questa rubrica esperienze, ricerche e processi innovativi, per esplorare e discutere con l’aiuto dei lettori di cheFare i nodi problematici di questa svolta culturale.

Cultura 101. Ogni quindici giorni un intervento di Oliviero Ponte di Pino per cheFare

“Contenti is King!”, proclamava Bill Gates mentre all’alba dell’era di internet, facendo balenare ad autori, giornalisti, attori, registi (e a tutti i tecnici) un futuro di fama e prosperità. Abbiamo visto tutti com’è andata: tutti noi produciamo le enormi quantità di testi, immagini, audio e video che intasano i megaserver e alzano l’impronta carbonica della rete. Le multinazionali del capitalismo della sorveglianza si arricchiscono e il lavoro culturale viene sospinto verso il dilettantismo.

Non che prima andasse molto meglio, almeno in Italia. Il lavoro nella cultura e nello spettacolo è sempre stato considerato un simpatico passatempo, per i ricchi nelle grandi, gloriose e costose istituzioni culturali del centro, per tutti gli altri prima nelle piazze e nelle osterie e poi in cucina davanti alla tv.

La democratizzazione della cultura e un’opinione pubblica informata passa anche per la dignità del lavoro culturale: altrimenti solo i figli e le figlie di papà potranno permettersi l’infinito tirocinio che permette di fare carriera. Sono due i mantra che caratterizzano questa fase: il famigerato “Con la cultura non si mangia” e la domanda ingenua delle zie e degli amici di famiglia: “Davvero suo figlio suona il violino?” (o a piacere: fa l’attore, scrive romanzi eccetera). Breve pausa compiaciuta: “Che bravo!” Altra breve pausa, questa volta perplessa: “Ma di lavoro cosa fa?”.

Sul primo versante, negli ultimi anni si sono moltiplicate le analisi sull’impatto economico della cultura e sulla percentuale di PIL del settore e del numero di professionisti dei settori culturali e creativi: nelle stime del rapporto Io sono cultura di Fondazione Symbola 2022, il core della professioni culturali e creative vale per valore aggiunto 88,6 miliardi di euro (5,6% del totale) e impiega circa un milione e mezzo di addetti (il 5,8% del totale).

Dopo di che, con la cultura si mangia poco e male. La discontinuità e la precarietà tipiche del lavoro culturale portano nel nostro paese a forme di welfare inadeguate quando non inesistenti (e dunque punitive). Il quadro è sconsolante, come ha mostrato la ricerca coordinata da Antonio Taormina.

Arrivano proposte e progetti di legge, anche se la frammentazione del comparto rende difficile trovare una sintesi e trovare il peso politico necessario per far pesare le giuste rivendicazioni.

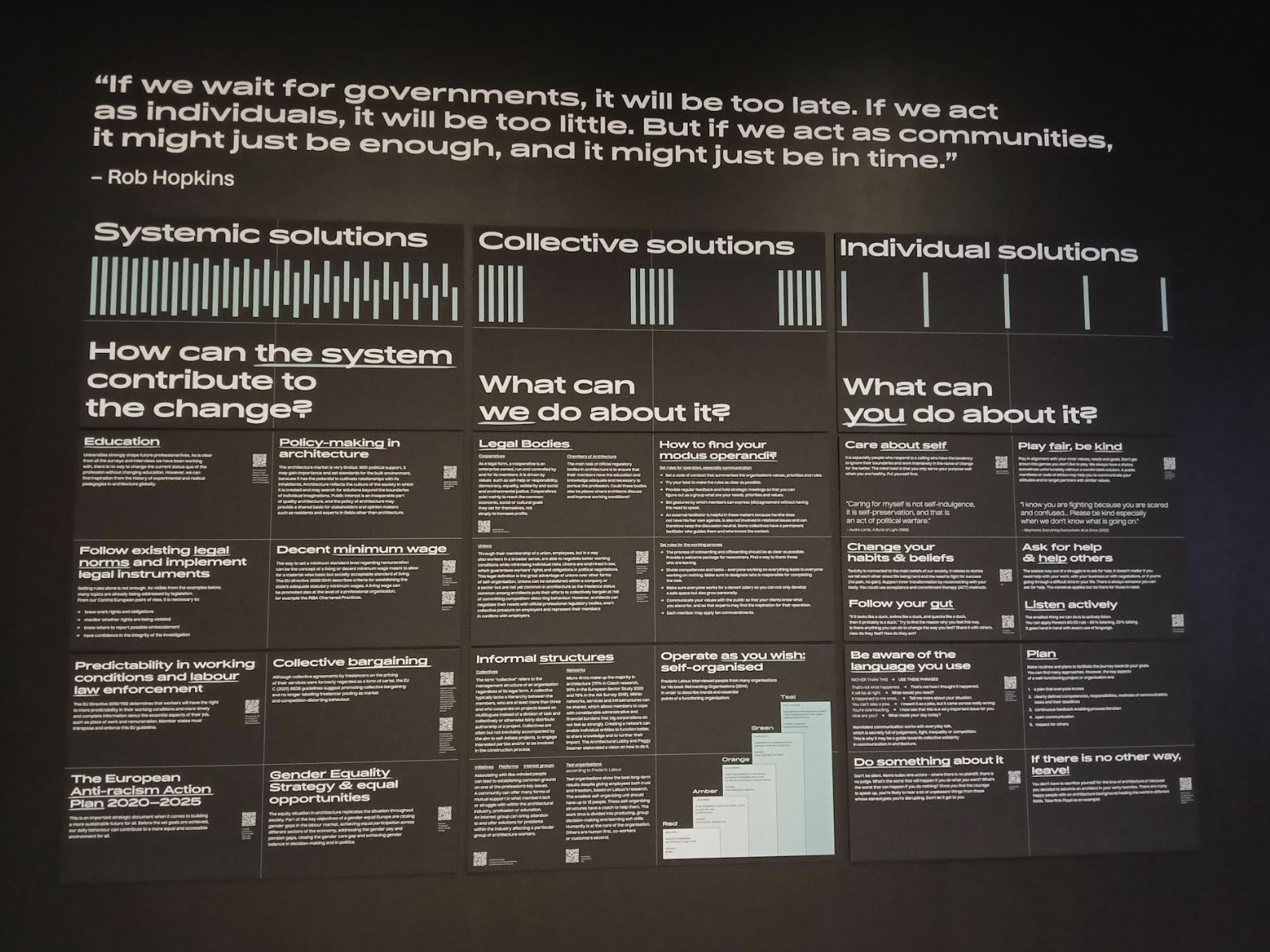

Ma forse anche le vittime della situazione dovrebbero iniziare a farsi qualche domanda. Partendo per esempio da The Office for a Non-Precarious Future, ovvero dal padiglione della Repubblica ceca all’ultima Biennale Archiettura a Venezia. Il focus era giustamente centrato su un settore specifico, ma le domande che venivano fatte ai visitatori possono facilmente essere allargate all’intero settore della cultura.

ph. Oliviero Ponte di Pino

Il padiglione della Repubblica Ceca è diventato L’ufficio per un futuro non-precario. Com’è ovvio, l’attenzione è rivolta soprattutto agli architetti, che però non hanno certo l’esclusiva del lavoro vocazionale, intermittente e sottopagato: “Come possiamo pensare di cambiare il mondo se non riusciamo nemmeno a ottenere condizioni di lavoro decenti?”

Nel padiglione-ufficio è possibile rispondere a un semplice questionario. Per esempio si tratta di chiedersi:

Che vantaggi hai a lavorare come libero professionista?

Vieni pagato regolarmente e per tutte le ore che lavori?

Fai straordinari?

Lavori nei fine settimana?

Quante ore lavori al mese?

Hai firmato un regolare contratto?

Come libero professionista, avverti i sintomi del lavoro dipendente da finto libero professionista?

Nella tua condizione lavorativa, puoi immaginare di avere un figlio?

Hai mai provato a cambiare le tue condizioni di lavoro?

Si deduce che questo scomodo sondaggio risponde da un lato al sistematico sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Dall’altro però dobbiamo anche chiederci perché i lavoratori e le lavoratrici (compreso il sottoscritto, che scrive questa rubrica senza alcun compenso) sono disposti ad accettare questa condizioni. Al livello più superficiale contano senz’altro il narcisismo esibizionista, la promessa di visibilità e reputazione, la consapevolezza

C’è poi un altro elemento. Il lavoro è stato a lungo considerato una punizione (“Ti guadagnerai la vita con il sudore della fronte”, dopo aver assaggiato la mela), una fatica, un fardello. Era tuttavia considerato un elemento fondamentale nella costruzione dell’identità persona e collettiva. Oggi il lavoro è diventato precario e marginale, soprattutto per le giovani generazioni per le quali non è più un elemento prioritario: le strade per la realizzazione personale sono diverse. Lavorare nella cultura pare invece entusiasmante, anche se spesso doloroso, faticoso e sottopagato. Consente di esprimersi e promette di realizzarsi umanamente, oltre che professionalmente. Sono mestieri “vocazionali”, non abbiamo risposto a una chiamata che arrivava dall’esterno (“Nei prossimi tre anni serviranno 340.000 esperti di prompt per ChatGPT!”), ma a un desiderio profondo, a un bisogno, pur sapendo che si tratta molto probabilmente di una vita di sacrifici. C’è anche l’illusione di diventare “imprenditori di sé stessi”, salvo poi essere risucchiati nell’inferno delle finte partire IVA (e magari campare di lavoretti in nero per poi lamentarsi di non avere le tutele del welfare).

In un mercato del lavoro dove non esiste più da tempo la certezza del “posto fisso”, l’autoimprenditorialità regala l’illusione di concentrarsi sul proprio progetto personale, alla ricerca del successo e della gloria. Questa, nell’era del Grande Fratello e di X Factor e del loro modello competitivo, è una delle trappole più insidiose: un progetto culturale di successo è sempre frutto di un lavoro di gruppo, di una collaborazione, di un ambiente, di un sistema (che può avere mille pregi e difetti).

I giovani sono certamente più consapevoli delle trappole dell’autosfruttamento e avvertono con minor forza il fascino del gruppo, della comunità di progetto. Nel quadro dell’individualismo neocapitalista, cercano giustamente di far valere i propri diritti anche dal punto di vista contrattuale. Tuttavia il rischio è che la ricerca del posto fisso in una istituzione prestigiosa tenda a spingerli solo verso le grandi istituzioni culturali, che in Italia hanno ridottissimi margini di rischio culturale e innovazione. Finché le istituzioni indipendenti restano confinate nella zona della precarietà e non riescono a garantire condizioni di lavoro dignitose, i giovani professionisti e le giovani professioniste desiderosi di sperimentare il nuovo resteranno imprigionate nella forbice tra burocratizzazione e marginalità. Il resto è una guerra tra poveri, al ribasso, a prescindere da competenze ed esperienze.

Che cosa possiamo fare? The Office for a Non-Precarious Future ipotizza soluzioni individuali (cercando di evitare opportunismi e carrierismi), soluzioni collettive (con i rischi dei microsindacati di categoria e delle lobby) e soluzioni sistemiche, ovvero politiche (magari appoggiandosi alla risoluzione dell’ottobre 2021 della Comunità Europea sul lavoro culturale (MEPs call for minimum social standards for artists and cultural workers), anche a partire dalla ricerca The Situation of Artists and Cultural Workers and the post-COVID-19 Cultural Recovery in the European Union A tutti i livelli, c’è ancora molto da fare.

Immagine di copertina di Andrea Lightfoot su Unsplash